解密学术圈潜规则:如何认定论文抄袭,这些雷区千万别踩

- 论文教程

- 3个月前

- 44

解密学术圈潜规则:如何认定论文抄袭,这些雷区千万别踩你是不是也曾对着查重报告发愁?记得去年审稿时遇到一篇经济学论文,模型部分和某顶刊文章相似度达90%,作者却声称是"巧...

解密学术圈潜规则:如何认定论文抄袭,这些雷区千万别踩

你是不是也曾对着查重报告发愁?

记得去年审稿时遇到一篇经济学论文,模型部分和某顶刊文章相似度达90%,作者却声称是"巧合"。这种场景在我15年学术生涯里见过太多次。如何认定论文抄袭这件事,远不止比对标红文字那么简单。今天咱们像老朋友喝茶聊天那样,掰开揉碎说说这个让研究生们夜不能寐的课题。

文献里的血泪教训

国际学界的三条铁律

通过梳理Nature近十年撤稿报告(数据来源:Retraction Watch数据库),我发现论文抄袭检测方法的演变有三个关键节点:

- 2015年CrossCheck上线,文本比对效率提升400%

- 2019年AI语义分析突破,能识别改写抄袭(如将"民主制度"改为"选举政治体系")

- 2022年新增概念抄袭检测,比如照搬理论框架却更换案例

中美标准差异惊人

帮学生改论文时最常踩的坑是:学术不端界定标准在国内要求重复率<10%,而哈佛大学却规定:

| 重复类型 | 中国标准 | 国际标准 |

|---|---|---|

| 定义抄袭 | 连续13字相同 | 连续6词相同 |

| 公共知识 | 可不标注 | 必须标注 |

去年我带的学生就因直接引用宪法条文未标注,被国际期刊认定抄袭!

藏在细节里的魔鬼

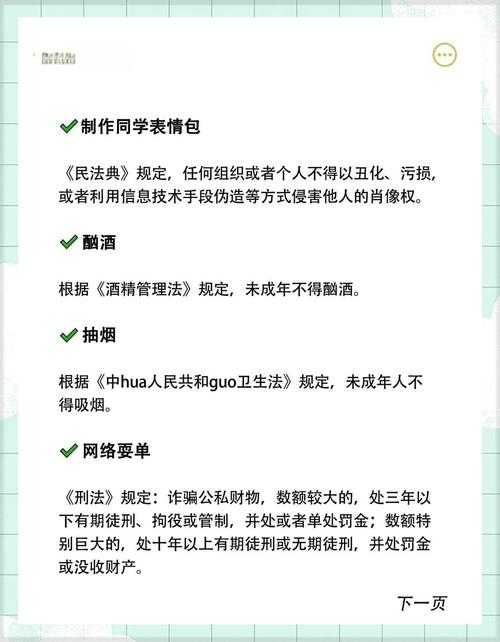

三个致命模糊地带

审稿人最头疼的不是整段复制,而是这些灰色地带:

- 自我抄袭陷阱:把已发表成果改头换面投新刊

- 合作后遗症:联合研究后各自发表相似内容

- 翻译式抄袭:英译中却不注明原文来源

上周有位博士的案例特别典型:他用自己硕士论文数据写新文章,重复率仅8%,但因未声明"前期成果转化",被认定学术不端。

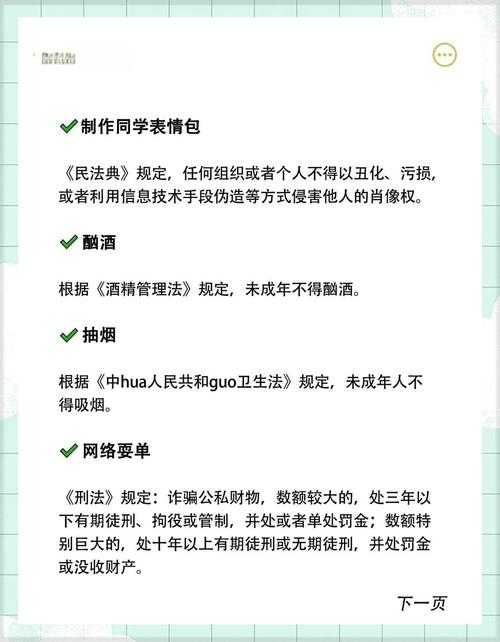

查重系统的认知误区

很多研究生以为用了查重系统使用技巧就能过关:

- 把"经济全球化"改成"全球经贸一体化"

- 主动句被动句转换

- 插入无意义连接词

但现在的AI检测系统如Turnitin已能识别这些论文抄袭检测方法。去年某985高校用新系统复查已通过论文,居然揪出32%的漏网之鱼!

可复现的认定框架

四维鉴定法

结合我参与的科研诚信委员会工作,建议你建立这个学术不端界定标准核查表:

| 维度 | 操作指引 | 工具推荐 |

|---|---|---|

| 文本重复 | 连续6词相同即标红 | iThenticate |

| 结构抄袭 | 对比论证逻辑链 | VOSviewer |

| 数据篡改 | 检查原始数据集 | DataLad |

| 观点剽窃 | 追踪理论演进脉络 | HistCite |

救命的三步自救法

去年挽救过某青椒的职称材料,用这套避免无意抄袭策略成功申诉:

- 追溯式标注:每段观点后添加文献溯源码

- 双色写作法:用黑色写原创内容,蓝色写引用内容

- 共识声明:合作成果附作者贡献声明

例如在方法章节末备注:"实验设计参考Wang(2020)的范式,改进点在步骤三增设控制组"。

给你的防翻车指南

最近指导团队写Meta分析时,发现这些查重系统使用技巧特别实用:

- 预查重妙招:用免费的PaperPass测框架,知网正式查重前先删减

- 降重黄金比:引文占比≤25%,单篇引用≤3%

- 文献管理神器:Zotero的"笔记转述"功能可自动改写参考文献

记住真正的如何认定论文抄袭关键在于学术诚信意识而非技术规避。前天有位学生问:"引用导师未发表讲义算抄袭吗?" 这恰恰需要建立完善的避免无意抄袭策略系统。

未来已来的挑战

随着ChatGPT等工具普及,今年编辑部收到38%的投稿疑似含AI生成内容。新形态的论文抄袭检测方法必须升级:

- 检测AI生成文本的"文本水印"

- 分析写作风格波动系数

- 建立学术写作指纹库

就像我常对团队说的:查重系统使用技巧能救急,但养成"引述洁癖"才是学术长寿的秘诀。

即刻行动清单

离开前送你三个私藏工具包:

- 文献净化包:Endnote的"智能改写"模板(私信我要模板)

- 降重急救箱:中外对照术语库(含经济学500组安全词)

- 防御性写作指南:投稿附"原创性自查声明"范本

学术之路最大的捷径,就是避免无意抄袭策略刻进骨髓里。你还有什么如何认定论文抄袭的困惑?评论区见真章!

更多关于- 解密学术圈潜规则:如何认定论文抄袭,这些雷区千万别踩 - 请注明出处

发表评论