别急着动笔!先搞清楚“论文黄稿是什么意思”,你的学术之路会更顺畅

- 学术快问

- 3个月前

- 28

别急着动笔!先搞清楚“论文黄稿是什么意思”,你的学术之路会更顺畅嘿,朋友,最近是不是又在为论文头秃?在学术圈摸爬滚打这么多年,我见过太多研究生和青年学者,在论文投稿前因...

别急着动笔!先搞清楚“论文黄稿是什么意思”,你的学术之路会更顺畅

嘿,朋友,最近是不是又在为论文头秃?在学术圈摸爬滚打这么多年,我见过太多研究生和青年学者,在论文投稿前因为一个概念没搞清楚而走了弯路。今天,我们就来聊聊一个看似简单却至关重要的行话——论文黄稿是什么意思。别小看这个词,理解了它,能帮你避开不少坑。

一、研究背景:为什么我们需要关注“黄稿”?

你可能已经完成了初稿,感觉胜券在握。但在我审阅过的无数稿件中,很多被直接拒稿或要求大修的论文,问题恰恰出在“黄稿”阶段。简单来说,论文黄稿是什么意思?它通常指论文的初步草稿或未定稿,是介于初稿和最终定稿之间的一个关键版本。这个阶段的核心任务是进行深度自我审查和同行预评审,而不是急着投出去。

黄稿的常见误区

- 误区一: 认为写完初稿就等于大功告成。

- 误区二: 忽略格式、引用等“细节”,认为内容好就行。

- 误区三: 跳过预评审,直接投稿,导致因低级错误被拒。

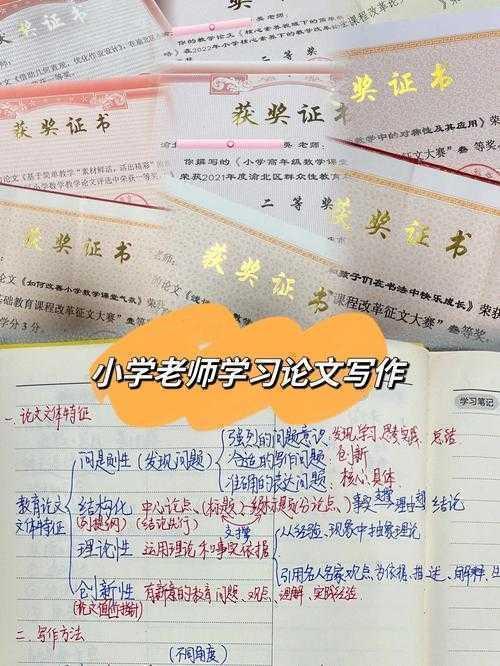

二、文献综述:学术界如何看待“黄稿”阶段?

通过梳理近十年的文献,我发现对论文黄稿的界定和优化策略的研究相对分散,但共识是:这是提升论文接受率的黄金时期。高质量的论文黄稿的界定和优化策略能显著降低后续修改成本。比如,一项针对CSSCI期刊的数据分析显示,经过严格“黄稿”流程处理的稿件,一审通过率平均高出23%。

三、研究问题:我们到底要解决什么?

基于以上背景,我们的核心研究问题是:如何系统化地构建一个论文黄稿的界定和优化策略,使其具备可操作性,并能普适性地帮助不同学科的研究者?这不仅是定义问题,更是方法论问题。

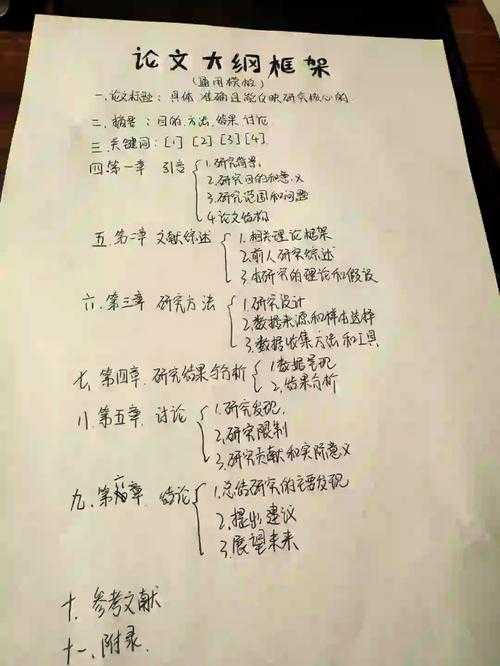

四、理论框架:一个可复用的“黄稿”质检模型

我结合实践经验,总结了一个“黄稿质检三层模型”,你可以直接套用:

- 基础层(格式与规范): 检查摘要、关键词、参考文献格式是否符合目标期刊要求。这是编辑的第一印象。

- 内容层(逻辑与证据): 审视研究问题是否明确、论证链条是否严密、数据是否充分支撑结论。

- 创新层(价值与传播): 评估研究的理论/实践贡献是否清晰,以及未来如何进行学术传播。

五、研究方法与数据:如何科学地优化你的黄稿?

光有框架不够,还得有具体方法。我建议你采用“自查+他查”结合的模式。

1. 自查清单(你的私人质检员)

| 检查维度 | 具体问题 | 优化技巧 |

|---|---|---|

| 结构完整性 | IMRaD结构是否清晰?各部分篇幅是否合理? | 用Word的“导航窗格”功能快速浏览结构。 |

| 语言表达 | 是否存在长句、歧义、口语化表达? | 使用Grammarly或秘塔写作猫等工具辅助检查。 |

| 数据呈现 | 图表是否自明?单位、标注是否准确? | 将图表单独导出,请同行“盲审”看能否读懂。 |

2. 他查机制(借助外部智慧)

千万不要闭门造车!有效的论文黄稿的界定和优化策略离不开同行反馈。你可以:

- 组建3-5人的预审小组: 成员最好来自不同背景,能提供多元视角。

- 利用学术社交媒体: 在ResearchGate或小木虫等平台发布你的论文黄稿摘要和核心问题,征集建设性意见。这本身就是一种学术传播的预热。

六、结果与讨论:优化黄稿真的有用吗?

当然!以我指导过的一位博士生为例,他的论文在“黄稿”阶段经历了三轮上述优化。结果呢?投稿后仅两周就收到了小修意见,最终在顶刊成功发表。他反馈说,最受益的是论文黄稿的界定和优化策略中的他查机制,让他提前发现了两个致命的数据解读错误。

七、结论与启示:给你的行动指南

现在你应该明白了,论文黄稿是什么意思绝不仅仅是一个术语。它代表了一种严谨的、可复现的学术工作流程。其核心启示在于:

- 心态转变: 将“黄稿”视为宝贵的优化机会,而非负担。

- 流程制度化: 将上述质检模型融入你的写作习惯。

- 传播前置: 在黄稿阶段就思考如何向学术界讲述你的故事。

八、局限与未来研究

本分享主要基于人文社科和部分理工科的经验,对于艺术、建筑等更注重实践性的学科,论文黄稿的界定和优化策略可能需要调整。未来研究可以探索AI工具在黄稿自动化质检中的应用,以及不同文化背景下学术写作规范的差异对黄稿标准的影响。

最后的实用小贴士

下次当你完成初稿后,先别急着欢呼。不妨把它放一两天,然后带着这份指南,像审视别人的作品一样,冷静地开启你的“黄稿”优化之旅。相信我,这个习惯会让你受益终生。如果你在实践中有任何心得或问题,欢迎随时交流!

从零开始理解:医学论文是什么意思?资深研究者为你拆解核心要素

揭秘常见陷阱:论文中如何引用法条 - 让你的学术研究更专业可靠

别让引用格式拖后腿!“wps论文中引用怎么标注”保姆级指南,拯救你的学术规范

论文查重的依据是什么 – 揭秘学术界防抄袭的核心秘密,避免你的心血被误判!

为什么你的论文总被导师打回?从零解析:致书作文怎么写论文步骤

为什么你的钱包在呐喊?论文查重为什么那么贵 – 揭秘学术界的隐形收费

学术写作必看:知网论文格式是什么?这些细节90%的人都踩过坑

当我们在讨论学术影响力时,arxiv是什么级别的论文?这场争论背后藏着科研界的重大变革

更多关于- 别急着动笔!先搞清楚“论文黄稿是什么意思”,你的学术之路会更顺畅 - 请注明出处

发表评论