看完恍然大悟!什么是论文逻辑?别再被拒稿了

- 论文教程

- 2个月前

- 21

看完恍然大悟!什么是论文逻辑?别再被拒稿了嗨,朋友!看到这个标题,你是不是也遇到过类似问题:辛辛苦苦写的论文被导师或审稿人说“逻辑混乱”、“结构不清”?那种感觉真的挺受...

看完恍然大悟!什么是论文逻辑?别再被拒稿了

嗨,朋友!看到这个标题,你是不是也遇到过类似问题:辛辛苦苦写的论文被导师或审稿人说“逻辑混乱”、“结构不清”?那种感觉真的挺受挫的,对吧?多少次我们以为把数据堆上去、把概念说清楚就行了,其实审稿人心里想的是:这条线到底怎么串起来的? 没错,关键就在于“论文逻辑”这四个字。今天,咱就坐下来,像朋友聊天一样,深挖一下这个让无数研究者头大的问题——什么是论文逻辑?理解了它,相当于拿到了学术写作的导航仪。

一、 研究背景:为什么我们总在“逻辑”上栽跟头?

刚开始做研究那会儿,我也和你一样,以为只要内容扎实就行,结果呢?导师的批注里总少不了“逻辑断层”、“论证不连贯”的红字。学术写作的内在逻辑远不只是“开头、中间、结尾”那么简单,它是你整个研究思维的显性化表达。

想想看:你的研究起点(问题)是什么?中间用了什么桥梁(理论和方法)连接?最终又落脚到哪个价值点(结论)?这个过程就像搭建一座论文整体架构的逻辑链条,任何一个环节脱节或者歪斜,都会让读者(尤其是审稿人)感到迷茫甚至质疑研究的严谨性。论文写得磕磕绊绊,投稿屡屡受挫,往往就卡在对什么是论文逻辑的理解不到位上。

二、 文献综述:大佬们眼中的“逻辑”是啥?

翻看过往文献,发现大家对“逻辑”虽然表述各异,但核心共识非常清晰:

- 线性递进式逻辑 (Booth et al., 2008): 最经典的IMRD结构(Introduction, Methods, Results, Discussion),就像讲一个顺叙故事,层层递进,清晰呈现问题发现-解决路径。学术写作的内在逻辑在这一模式下得到最直观体现。

- 问题解决式逻辑 (Swales & Feak, 2012): 强调围绕一个核心研究问题展开,所有内容都服务于回答这个问题。这要求你的论文整体架构的逻辑链条必须时刻紧扣问题,避免跑题。

- 论证推理式逻辑 (Toulmin, 2003): 由主张(Claim)、论据(Grounds)、理据(Warrant)、支撑(Backing)、限定(Qualifier)、反驳(Rebuttal)构成严密的论证体系。这是确保论文逻辑清晰度的关键模型。

理解这些范式,不是为了死记硬背,而是帮咱们在动笔前就清晰规划好驱动文章的学术写作的内在逻辑主线。

三、 研究问题:怎么拆解这个“逻辑黑箱”?

面对“逻辑不清”的评语,我后来发现一个好方法:像审稿人一样读自己的论文。具体来说,核心问题可以拆解为:

- 整体层面: 各章节之间是如何有机衔接的?引言设定的目标,方法是否准确对应捕捉?结论是否有力回应了引言问题?整个论文整体架构的逻辑链条是否闭合流畅?

- 段落层面: 每段是否有清晰的主旨句?段内句子之间是简单的罗列,还是有充分的因果(Therefore, Thus)、对比(However, In contrast)、例证(For instance)等逻辑连接词?论文逻辑清晰度往往在微观层面最容易失分。

- 论证层面: 你的每个核心论点,是否有充分的、相关的证据支撑?是否存在逻辑跳跃(比如假设读者知道某个背景或关联)?论证强度是否足够(比如用统计数据VS单一样本)?这才是体现学术写作的内在逻辑硬实力的地方。

四、 理论框架与实操方法:搭建逻辑骨架的工具箱

1. 理论指导:搭个稳固脚手架

不要等到写论文时才想逻辑!在研究设计阶段就注入“逻辑基因”至关重要。

- 概念模型图 (Conceptual Framework): 把核心变量、假设关系用图形画出来。这是可视化你论文整体架构的逻辑链条的绝佳工具,确保你、合作者、未来读者理解一致。比如:

这个简单框架立刻明确了A->B->C的主路径,以及M如何影响A->C或B->C的关系。自变量 (A) 中介变量 (B) 因变量 (C) 调节变量 (M) 社交媒体使用强度 信息过载感知 决策满意度 数字素养 - Toulmin模型检查表: 对论文中的关键论点(Claim),逐一检查:

- Grounds(支持的数据/事实)充分吗?

- Warrant(连接论据和论点的普遍原理/逻辑)合理且清晰吗?

- 有无考虑Backing(支撑Warrant的依据)、Qualifier(限制条件)、Rebuttal(可能反驳)?

2. 实操技巧:写作中优化逻辑

这些小技巧是我和许多同行的血泪教训总结:

- 反向写作法: 先写结论和讨论,然后写方法(确保能支撑结论),最后雕琢引言(精准锚定问题)。这能强制确保结论和问题的对应性,提升论文整体架构的逻辑链条的强度。

- 核心句串联法: 写完全文后,将每一部分(引言、文献、方法各部分、结果各小节、讨论各点、结论)的第一句核心主旨句单独摘录出来,按顺序读一遍。看它们是否能串联成一个完整、流畅的“故事梗概”?这个梗概是否能完美回答研究问题?它是检查论文逻辑清晰度的黄金方法。

- 逻辑连接词显性化: 善用连接词(但不要滥用!)表明句子/段落间的逻辑关系:

- 因果: Consequently, As a result, Therefore

- 对比: However, In contrast, On the other hand

- 递进/补充: Furthermore, Additionally, Moreover

- 举例: For example, Specifically, To illustrate

五、 结果与讨论:逻辑如何体现在数据解读中?

这里最容易犯的错是:只摆数据不解读,或者解读过度/偏离。记住:结果的呈现顺序应与研究问题和方法相对应。

讨论部分的核心任务是将你的具体发现“升华”回到研究的理论框架和更广泛的知识背景中。每一条重要结果的讨论,都要回答:这说明了什么?这与理论/前人研究相符还是相悖?为什么?有什么新的洞见? 这个“说明-连接-洞见”的三段论,是保证学术写作的内在逻辑在结果-讨论部分闭环的关键。否则,数据和结论就变成了“两层皮”,大大降低论文逻辑清晰度。

六、 结论与启示:逻辑清晰带来的实际红利

搞清楚了什么是论文逻辑并实践起来,好处绝对实实在在:

- 审稿人友好度MAX: 清晰的逻辑大大降低审稿人的认知负担,他们能更快get你的核心贡献,减少因误解导致的拒稿或大修。

- 写作效率提升: 有了清晰的框架(前面说的概念图、主旨句串联),你会知道每一步该写什么,避免东一榔头西一棒子,减少无效返工。这种建立在论文整体架构的逻辑链条上的写作,事半功倍。

- 学术影响力放大: 逻辑严谨的论文更容易被理解和传播。当你在学术会议或社交媒体(比如ResearchGate, 学术微博)分享成果时,清晰的学术写作的内在逻辑让你的核心观点更容易被提炼和传播,提升影响力。

七、 局限与未来研究:没有完美的逻辑,只有持续优化

坦白讲,构建完美的论文逻辑清晰度是个持续修炼的过程。我现在的文章也常被导师/合作者指出逻辑微调的地方。

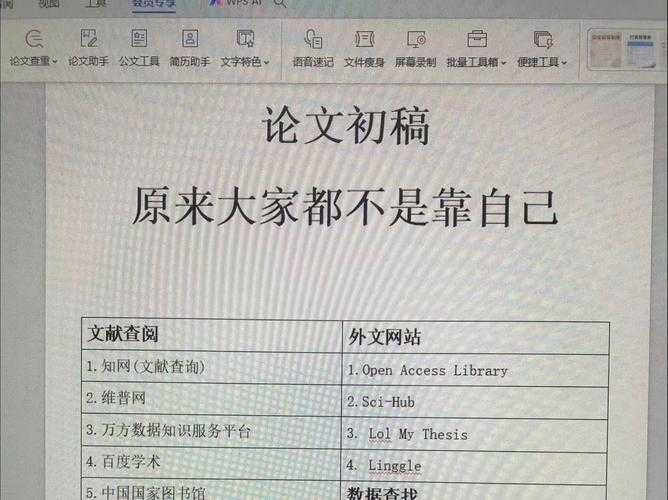

主要的局限在于:我们构建的论文整体架构的逻辑链条是作者视角,很难完全模拟读者视角的盲区。审稿人或读者可能基于不同背景提出新的理解路径。这也是为什么同行反馈(Peer Feedback)如此重要!把你的初稿给不同背景的同学/同事看,让他们标出哪里感觉跳脱了、哪里没懂,这是打磨学术写作的内在逻辑最有效的外部反馈。

八、 写在最后:给你的三个落地锦囊

聊了这么多关于什么是论文逻辑的方方面面,最后送你三个立马能用的实用贴士:

- 开写之前,先画图: 不管是思维导图还是概念模型图,逼自己用一张图把研究的核心要素和关系画出来,这是构建论文整体架构的逻辑链条的地基。

- 写完初稿,做“串联测试”: 把各章节主旨句摘出来读,像看电影预告片一样看它是否讲了一个吸引人、有头有尾的故事,以此来检验论文逻辑清晰度。

- 修改阶段,强抠Toulmin模型: 对你结论部分的每个主要观点,硬性检查论据、理据、限定语是否齐备。这样锤炼出的学术写作的内在逻辑才禁得起推敲。

记住,论文逻辑不是花架子,而是高效传达你研究的生命线。把它吃透练熟,你会发现写作不再是痛苦的挤牙膏,而是一种清晰表达智慧的享受。祝你下次投稿顺顺利利!有什么具体问题,也欢迎随时聊聊。

更多关于- 看完恍然大悟!什么是论文逻辑?别再被拒稿了 - 请注明出处

发表评论